正しい噛み合わせ「アングルの分類」とは?

2022年01月31日

正しい噛み合わせ「アングルの分類」 とは?⻭を⻑持ちさせる⼤事なこと

⻭医者さんに「噛み合わせが悪い。この状態は、アングルの分類Ⅱ級」と診断されて「えっ? アングルの分類? 何のこと?」と疑問に思ったことがはありませんか?

矯正などの専⾨分野の⻭科医は、患者さんに知識があることを前提として話される場合があり、基礎的な説明をしてくれずに話が進んでしまうことがあります。

そうなると患者は、「なぜ、噛み合わせが悪いと⾔われたんだろう? でも⻭医者さんがいうなら悪いのかな」と、しっかり理解できないまま治療を受けることになってしまうことになってしまいがちです。

この記事では、矯正⻭科の専⾨医の説明が理解しやすくなるようにアングルの分類について解説します。

アングル分類って何?どこから考えられたことなの?

噛み合わせの異常(不正咬合)を診断するための指標

アングルの分類とは、噛み合わせの診断を⾏う際の基準です。

アングルの分類に当てはまるかどうかをチェックすることで、出っ⻭や受け⼝などの噛み合わせの異常( 不正咬合) を素早く診断できます。

アメリカの矯正⻭科医 Dr. アングルが考案

アングルの分類は、1903 年にアメリカの矯正⻭科医、エドワード・アングル博⼠が考案しました。

現在も、Dr. アングルの名前を冠したアングル矯正⻭科医学会が存在しており、世界の矯正学会でも最⾼権威を誇る学会です。

⻭科で「嚙み合わせが悪い」といわれた!どこを診て判断しているの?

⾒た⽬だけが問題ではない

誤解されがちなのですが、噛み合わせというのは、横の⻭並びのことではありません。上下の奥⻭が正しく噛み合っていることをいいます。 そのため、鏡で⾒ただけでは「特に⻭並びに問題があるように思わないけれど?」という疑問が出てくることがあるのです。もちろん、⾒た⽬で明らかに異常と分かる不正咬合のケースも多いです。

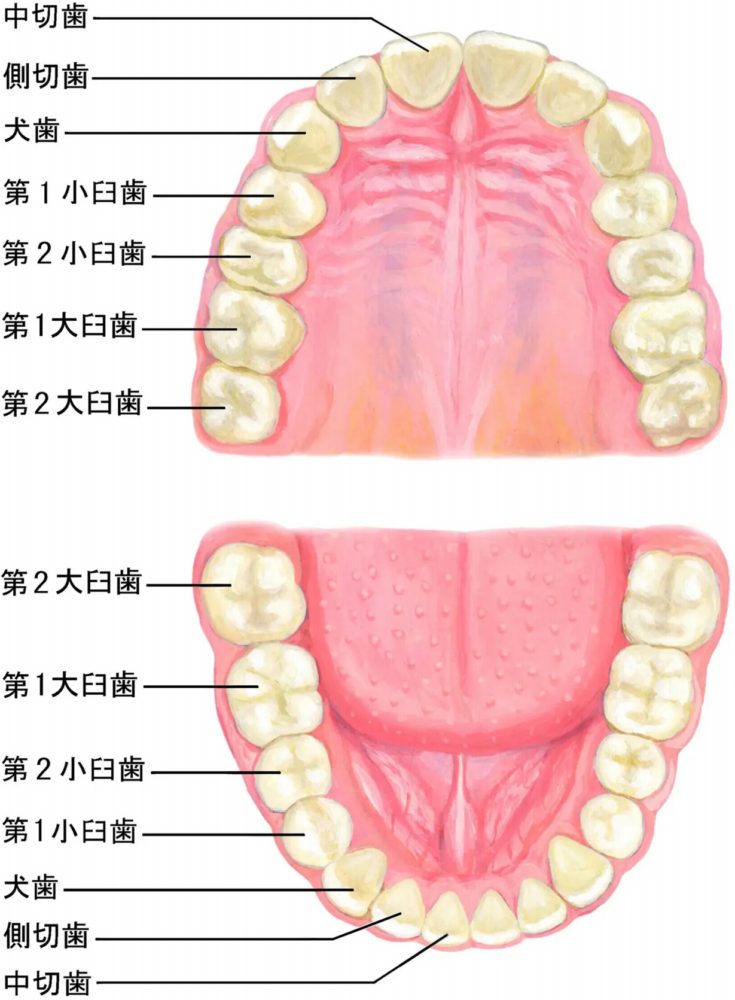

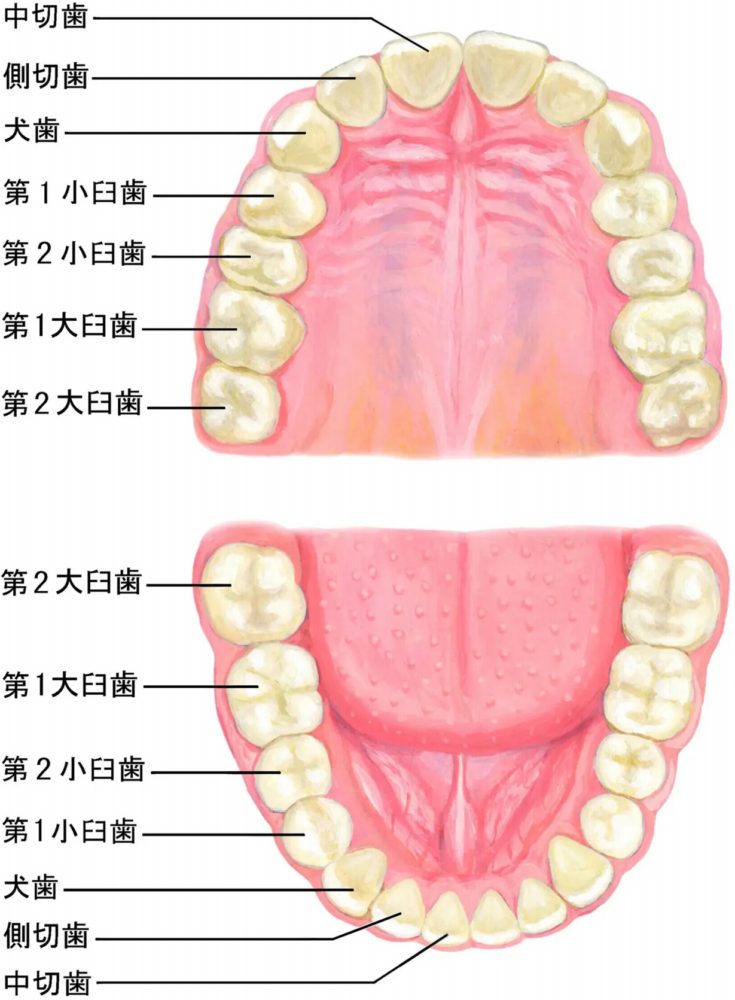

上下の第⼀⼤⾅⻭の位置関係を⾒ている

⻭科医が「噛み合わせが悪い」という判断をするのは、どこを⾒ているのかというと、⾃分で鏡を⾒ただけでは判断しにくい奥⻭の上下の「第⼀⼤⾅⻭」の位置関係を⾒ています。

第⼀⼤⾅⻭は、乳⻭の⻭列の後に、⼀番最初に⽣えてくる永久⻭です。

6〜7歳ころ⽣えてくるため6 歳⾅⻭とも呼ばれています。親知らずを含まずに数えると、奥から2 番⽬の⻭です。

この、上下の第⼀⼤⾅⻭が正常に噛み合っている状態を「噛み合わせが良い」といいます。ここにズレが⽣じていると「噛み合わせが悪い」という診断になるのです。

アングル分類の基準とは?

アングルの分類にはⅠ級・Ⅱ級・Ⅲ級があります。

上下の第⼀⼤⾅⻭の噛み合い⽅を基準に、何級に当てはまるのか診断されます。

それぞれがどんな⻭並びの状態を指すのか説明します。

【アングルⅠ級】

アングルのⅠ級は、正常な噛み合わせです。

上下の第⼀⼤⾅⻭が、正しい位置で咬合している状態です。

【アングルⅡ級】

出っ⻭は、アングルⅡ級です。上の第⼀⼤⾅⻭が前に出て、下の上下第

⼀⼤⾅⻭が後に下がっていて、噛み合う位置にズレが⽣じている状態です。

【アングルⅢ級】

受け⼝といわれる状態が、アングルⅢ級です。

下の第⼀⼤⾅⻭が、上の第⼀⼤⾅⻭よりも前⽅の⻭と噛み合っています。

⻭を⻑持ちさせるために⼤事なことって何?

⻭周病や⾍⻭を早期発⾒し、適切に対処する

⻭を健康に保つためには、⾍⻭や⻭周病を早期に発⾒し適切に対処することが⼤切です。

正しい噛み合わせの基準になる 上下第⼀⼤⾅⻭は、6 歳⾅⻭と呼ばれていて、⼀番初めに⽣えてくる永久⻭です。

この6 歳⾅⻭は、とても⾍⻭になりやすい⻭です。6 歳⾅⻭が⾍⻭にならないようにケアできていれば、⼀⽣、⾍⻭と縁のない⽣活を送れるといわれているほどです。

現在、70 歳をすぎて⾍⻭の少ない健康なお⼝を維持できている⼈は、⼦どもの頃に⾍⻭にならないよう、⽢いものを⾷べすぎない、⻭磨きをするなど、ケアが⾏き届いていた⼈であると考えられます。

適切な噛み合わせに整える

アングルⅡ級やⅢ級の状態であれば、噛み合わせがずれていて⻭並びはガタガタ、⼝の中には⻭磨きしづらい部分がたくさんあって⻭垢や⻭⽯が溜まっていきます。

磨き残しを減らすためにも、適切な噛み合わせに整えておくことが⼤切です。

⼩さい⼦どもの頃から矯正治療を始めれば、簡単なトレーニングのような矯正法で将来の⼝内環境を整えることができます。

お⼝の中の状態や治療のスタートに最適な時期は、⼀⼈ひとり違いま す。適切に治療を進めるためにも、早めに⼩児⻭科に相談に⾏きましょう。

もちろん、既に⼤⼈になっていても遅くはありません。⾼齢者も同じです。

気付いた時に、できるだけ早く⻭並びを正常なかたちに整え、適切なケアを⾏うことが⼤切です。

適切なプロケア+ホームケア

⻭の健康維持の基本は、毎⽇の⻭磨きです。⾷後、そして寝る前には必ず⻭を磨きましょう。

1 ⽇1 回以上は、デンタルフロスなどの⻭間ケアアイテムを追加し、念⼊りなブラッシングを⾏うようにしてください。

そして、ホームケアで落としきれない蓄積汚れは、⻭科の専⾨的なケアできれいに清掃します。

お⼝の状態によって異なりますが、健康な⼈なら3 カ⽉〜半年に⼀度、少し⻭の健康に不安がある⽅なら1〜2 カ⽉に⼀度の定期検診とクリーニングを受けましょう。

細菌と⼒のコントロール

⻭を⻑持ちさせるためには、細菌を少なくして⼝内をキレイにすることと、正しい噛み合わせをつくり、⻭に余計な負荷をかけないことが⼤切です。

⼝内の清掃状態を評価する指標をプラークコントロールレコード( PCR) といいますが、20 % 以下が理想です。けれども、毎⽇の⻭磨きだけで20 % 以下を達成するのは⾮常に難しいことです。

⻭ブラシの⽑先がどうしても届かない⻭と⻭ぐきの境⽬、⻭と⻭のすき間、⻭のデコボコの間などにも汚れが溜まっていて、細菌の棲み処になっているからです。

PCR 20 % 以下を達成して⻭を⻑持ちさせるためにも、定期的に⻭科に通院し、メンテナンスを受けましょう。

アングルⅠ級をめざして⻭の健康を守り⻑持ちさせよう!

w r i te r

⿃本典世( ナチュラル・ハーモニー)

⻭科ライティング実績1 0 0 0 件以上のライター・ディレクタ

ー。管理栄養⼠の分野も得意。株式会社リクルートにて求⼈・結婚メディアの制作を経て独⽴。現在、⻭科ライターチームを育成中。都道府県主催テレワーク講座にも登壇

ページを見る

困っています

2021年04月27日

近頃、矯正治療の経験があるにも関わらず、とてもそうとは思えない状態の患者に悩まされています。

そうとは思えない状態とは…?

其々の歯の形状が異なることには意味があり、其々に任される働きが違います。1本1本が本来すべき働きをすることがその歯もそれ以外も守ることになります。その為には矯正治療により歯並びを整えると同時に咬み合わせの正常化が必要です。

つまり「自分の歯の健康を維持したい」「歯をなるべく抜きたくない」と考えるなら、不正咬合の問題は早めに解決した方がよいでしょう。なぜなら、矯正治療の結果、審美性「美しい口元」と機能性「健康維持しやすい咬み合わせ」の獲得という2つの目的が達成します。

この2つの目的が達成していないことが「矯正治療したとは思えない状態」です。

私達が困るのは、特に機能的な問題が解決していない場合です。

矯正治療後、虫歯や補綴治療(被せ物や詰め物を入れること)を当院で行いたいとの希望があっても治療の前提条件がクリアしていない状態では手が付けられません。

取り散らかった本をきれいに使いやすく整理整頓することが矯正治療だと考えると、未整理の状態の本を収める本棚のオーダーをされても作り手は困ります。

とはいえ、歯の位置は口腔周囲筋肉の影響を受け、変わりゆくものです。

治療後の変化があることを前提として考えても矯正治療を終えた後、次の治療に困らない状態には整えておきたいものです。

その為には矯正治療を主治医との合意点まで行うこと、治療を終える前に治療の目的が果たされているのか主治医と共に再確認することが重要であると考えます。

院長 島田 実

ページを見る

マスク美人

2020年10月27日

コロナ禍では、感染予防対策から当然のようにマスクを付けることになり、「マスク美人」という言葉が登場したのをご存じですか?マスクと付けている時は「おっ!綺麗!」と思いきや、マスクを外すと「おや…がっかり」という意味のようです。

顔は、「上顔面(おでこと眉)」「中顔面(目と鼻)」「下顔面(口元)」に分かれます。

マスクを付ければ、顔の半分(下顔面+鼻)を隠すことができます。特に女性の場合、目元はメイクで変わりますので「マスク美人」なんてことになるのでしょう。マスクで隠れる部分、特に「下顔面(口元)」はメイクではカバーできません。実際、歯の治療によって別人のように美しくなった方をたくさん見てきました。口元は顔立ちを決めるとても重要なパーツであると言えます。

特に50歳を過ぎて美しい「下顔面(口元)」であることは、とても難しいことです。なぜなら歯科治療における「理解力」と「時間」、「経済力」がないと口元の美しさは維持できないからです。

この状況下だからこそ、仕事、生活、健康などさまざまなことを真剣に考える機会が増えたのでしょうか…一時は受診を控えている方が目立ちましたが、マスクで「隠す」ことの出来る今を「今こそ歯の治療するタイミング」と前向きに捉える方が増えたように思います。咬合再構成(オーラルリハビリテーション)を考えるには良い機会ではないかと私も同感です。

さぁ、あなたも「本物の美人」を目指して口元を美しくしませんか?

院長 島田 実

ページを見る

口呼吸と知能指数

2020年03月6日

1月に参加した「小児SDB(睡眠呼吸障害)」に関する講演会にて衝撃の内容を耳にしました。

―口の空いている子供は知能指数(IQ)が年に5~10低下する―

オーストラリアにて、30年以上に渡り歯科矯正専門医として臨床を行ってきたDr.DerekMahonyによる研究の結果です。彼は小児の睡眠呼吸障害、夜尿症やADHDなど全身障害の関連の研究に関わっています。

今回の知能指数や学力関連する発表は、これまで私も臨床の中で日々感じていた治療効果の裏付けとなる内容が多く、納得出来るものばかりでした。

では、何故、口呼吸と知能指数が関係するのか?

理想的な「鼻呼吸」とは、適度な緊張を保ちながら口を閉じ、鼻道を冷たい空気が通り抜けることを感じながら呼吸をすることです。そうすることで脳が冷却され、本来の思考力が発揮出来るのです。

これは自動車の「ラジエーター」と同じような働きとも言えます。「ラジエーター」は車の生命線とも言えるもので、走行中大量の熱を発するエンジンを冷却し、オーバーヒート防ぎます。

つまり、脳のオーバーヒートを防ぐ役割が「鼻呼吸」ということです。

このような研究が進んでいるオーストラリアでは、就学児検診の際に「メディカルエアウェイ制度」という「鼻呼吸が出来るか」確認する検査があるそうです。是非、日本も見習うべきだと考えます。

歯並び・咬み合わせを治すことは、呼吸環境を整えることです。

本来その為には私一人の力では足りず、歯科医と共に耳鼻科医・小児科医との連携と協力が必要です。

今後も口腔内の課題は、心身の健康や学習能力など発育関わる「呼吸」の問題として総合的に考え、慎重に関わっていきたいものです。

院長 島田 実

ページを見る

矯正治療によって「成長を応援する」

2018年07月13日

当院では矯正治療における習癖改善の為の装置として、プレオルソやマイオブレイスを用います。対象として最も効果的な年齢は6~8歳と言われています。

そもそも歯ならび・咬み合わせに問題が生じる原因としてその子本来の成長が阻害されていたり、健全な発育にとっての肝とも言える「呼吸」に問題があるケースが多くあります。

「6~8歳」という年齢は、発育の成熟度や成長スピードを現したスキャモンの発育曲線からみても、神経系の発育が大きい時期「プレゴールデンエイジ」とも言われています。つまり脳の発育が盛んな時期で「上顎」も脳と同じ神経系に属します。

「6~8歳」という年齢は言い換えると口腔内にとって本来の成長を応援する“最後のチャンス”とも言えます。

良い歯ならび・咬み合わせを獲得する為には「永久歯を4本抜いて並べる方法」と「永久歯を抜かない方法」と2つありますが、成長という点から言うとこうもいえます。

「成長を諦めて歯を間引いて並べる」か

「本人の成長を応援して、自分で歯が並べられるようにサポートする」か。

当院では患者との相談上、どちらの方法も行っており、絶対こうすべきだということではありません。

ただ、ひとつ親御さんに考えて頂きたいのは、まだ成長段階にある6~8歳の時点で成長を諦めて抜歯を前提とするのではなく、この時期に本来の成長が出来るよう支援してあげることで、よりよい結果があるのではないかということです。なぜなら6~8歳のプレゴールデンエイジの時期に成長が妨げられて過ごしたお子さんと、のびのびと本来の成長を経験したお子さんと、得たものの違いは「よい歯ならび」だけではないからです。

機能的に「よい歯並び」を獲得することはどの年齢においても有益なことですが、お子さんの健全な発育をもっと深く考えると「歯並び」だけでなく、他にも配慮すべきことがあることに気づくはずです。

様々な意見に耳を傾け、広い視野でお子さんの発育を見守ってほしいというのが私の強い願いです。

院長 島田 実

ページを見る

学問として「よい歯並び=よい咬み合わせ」ではない

2016年07月6日

「歯並び」と「咬み合わせ」は歯の配置という意味合いでは、近い存在であり、同じ延長線上にあるものと考えられそうですが、実際は学ぶ学科も、学問的な本質も全く違うのです。

“矯正学”は「矯正科」で、“咬合学”は「補綴科(ほてつか)」という被せものや入れ歯の学問として学びます。

よって、どちらか一つの知識だけでは、適切に治療を行うことは出来ません。矯正学しか学んでいない医師は、咬合学を学んだ医師と共に治療する必要があるということです。

ある矯正専門の歯科医院の広告キャッチに「中学生・高校生なら○○矯正歯科医院」と掲げていました。これは、治療には永久歯の抜歯が伴うので、生え替わりが済んだ中学生・高校生は治療対象でも小学生はNGということになるのです。

また、ある雑誌に「成人の矯正はやってはいけない」という見出しの記事がありました。

なかなかの過激な内容であります。

どちらも絶対NGということではなく、考え方の違いです。

ただ、一般的に永久歯を抜歯した上での矯正治療において“咬合学”として不適切なケースが多いということ。「90%失敗」というデータがあるようです。

それだけ、“矯正学”と“咬合学”を理解した上での治療が成功へのカギと言えます。

いろいろな観点で多角的に治療を進めることが必要であります。独りよがりの治療ではいけないのです。卓越した技術と豊富な知識で「歯並び」と「咬み合わせ」の治療に挑まなければいけません。

私共の医院では、もちろん両方の学問からの広い見地で患者さんと向き合い、よい歯並びと咬み合わせの両方が獲得出来るよう治療を進めております。また常に最新治療情報を学会などから学び、常にその時代にあった最善の方法を提案しております。

院長 島田 実

ページを見る